四川宜賓現(xiàn)神秘“天坑” 塌陷而成洞中有洞

2010-06-07 21:56?來(lái)源 未知

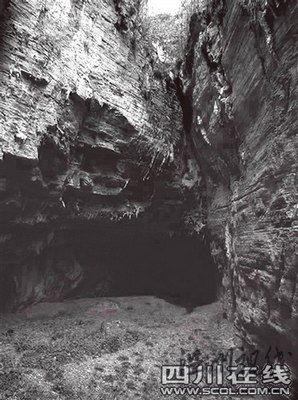

12日,宜賓市高縣旅游等有關(guān)部門在進(jìn)行旅游景點(diǎn)考察中,在該縣文江鎮(zhèn)境內(nèi)一人煙稀少的樹林中發(fā)現(xiàn)一個(gè)巨大的“天坑”。由于該“天坑”下面洞中還有洞,令人非常驚奇:因?yàn)樵谠摽h境內(nèi),還是首次發(fā)現(xiàn)這樣的“天坑”。

旅游考察發(fā)現(xiàn)奇特天坑

據(jù)參加考查的曹先生介紹,當(dāng)日上午,考察人員一行數(shù)人從縣城出發(fā),沿著該縣通往珙縣方向的山區(qū)林蔭小道,沿路進(jìn)行考查。中午12時(shí)左右,考察人員在到達(dá)高縣文江鎮(zhèn)涼村境內(nèi)一人煙稀少的樹林中時(shí),突然從茂密的林中大山之間,發(fā)現(xiàn)一個(gè)寬100多米,長(zhǎng)200多米的巨大“天坑”。

在陽(yáng)光照耀下,考察人員從“天坑”頂部往下面看,“天坑”深約數(shù)十米,底部一些地方長(zhǎng)滿了青草,更令人覺(jué)得神秘莫測(cè)。“盡管該縣一些地方屬于喀斯特地質(zhì)地貌,但這么大的‘天坑’,在當(dāng)?shù)剡€是首次發(fā)現(xiàn)。”

順壁而下坑底洞中有洞

為了安全起見(jiàn),參加考察的人員決定,由曹先生、師先生借助繩索沿著絕壁順壁而下,到“天坑”底部進(jìn)行考察,而“天坑”上面,則留人掌握繩索,一旦底部泥土松軟,下面的人發(fā)出信號(hào),上面的人立即將其拉上來(lái)。

曹先生、師先生2人借助繩索慢慢順壁而下到達(dá)坑底后,發(fā)現(xiàn)坑底系堅(jiān)實(shí)的泥土,加之一些地方長(zhǎng)有青草,沒(méi)有繼續(xù)下陷的感覺(jué),在同“天坑”上面的人取得聯(lián)系后,決定由曹、師2人留在坑底考察,上面的人負(fù)責(zé)保護(hù)安全。

曹先生稱,從坑底順著絕壁往上看,估計(jì)該“天坑”深約六七十米,不規(guī)則的坑底面積有數(shù)百米。令人奇怪的是,坑底的西北角竟然連著兩個(gè)直徑約三四十米的洞,形成洞中有洞的景觀。用手電筒順著黑乎乎的洞往里照去,該洞深不見(jiàn)底,但洞中有許多蝙蝠,嘰嘰喳喳叫個(gè)不停,顯得有些陰森,也不敢貿(mào)然進(jìn)去考查。

“天坑”應(yīng)是地質(zhì)塌陷而成

據(jù)當(dāng)?shù)?0多歲的老人王明清介紹,該“天坑”被當(dāng)?shù)厝朔Q為“仙鵝洞”,聽老一輩人講已有數(shù)百年歷史。在上世紀(jì)70年代以前,每到夏天漲大水季節(jié),天坑里面還會(huì)積半坑水,因此平時(shí)很少有人下到“天坑”底部去。對(duì)于“天坑”底部洞中還有洞,王先生稱他也還是首次聽說(shuō)。

針對(duì)此事,宜賓某學(xué)院地質(zhì)專家劉先生稱,宜賓興文、珙縣、高縣一帶多屬喀斯特地質(zhì)地貌,形成“天坑”的原因,應(yīng)該是該山脈下面原來(lái)有溶洞,由于地質(zhì)塌陷后形成的。宜賓目前最大的“天坑”,當(dāng)數(shù)興文縣石海景區(qū)的大漏斗。由于此次發(fā)現(xiàn)的“天坑”形成已有數(shù)百年歷史,和去年初江安紅橋一帶出現(xiàn)的“天坑”,應(yīng)該沒(méi)有多大聯(lián)系。但此“天坑”寬100多米,長(zhǎng)200多米,從宜賓一些區(qū)縣已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的“天坑”來(lái)看,應(yīng)該是目前宜賓第二大的“天坑”,極具旅游開發(fā)價(jià)值。

本文“”來(lái)源:http://m.pzjyn.cn/keji/dizhen/17527.html,轉(zhuǎn)載必須保留網(wǎng)址。編輯: 溫州視線

- 廣西現(xiàn)世界級(jí)天坑

- 廣西現(xiàn)420米天坑 地下洞穴長(zhǎng)16.5公里

- 村莊遍地采空區(qū)已不能居住了

- 湖南村莊遍地采空區(qū) 到處是天坑

- 湖北現(xiàn)神秘天坑 宣恩縣鑼圈巖村的神秘天坑深290米底

- 連云港現(xiàn)百米天坑 連云港濱河新城地面塌陷成直徑百

- 四川驚現(xiàn)天坑 四川廣元天坑南北長(zhǎng)60余米寬40余米5間

- 深圳地陷 3月26日深圳福田區(qū)發(fā)生地陷造成1人掉入天

- 長(zhǎng)沙地面突現(xiàn)天坑 一座2層樓房被吞

- 深坑吞兩層樓 長(zhǎng)沙岳麓區(qū)天坑一座兩層樓房被吞掉不

- 南京地震前兆之說(shuō)沒(méi)有科學(xué)根據(jù) 南京新街口天坑和巨

- 中國(guó)地質(zhì)局實(shí)地考察“天坑”:地震是內(nèi)動(dòng)力,天坑

- 熱門內(nèi)容

- 網(wǎng)友熱議

- 精彩內(nèi)容

摩洛哥地震死亡人數(shù)

摩洛哥地震死亡人數(shù) 四川宜賓接連發(fā)生4

四川宜賓接連發(fā)生4 云南保山5.2級(jí)地震 大

云南保山5.2級(jí)地震 大 堪察加半島火山噴發(fā)

堪察加半島火山噴發(fā) 13日晚甘肅舟曲暴雨再

13日晚甘肅舟曲暴雨再 秭歸地震 2014年3月2

秭歸地震 2014年3月2 宜昌地震 2014年3月3

宜昌地震 2014年3月3 遼寧營(yíng)口地震最新消

遼寧營(yíng)口地震最新消 臺(tái)灣恒春地震 2013年

臺(tái)灣恒春地震 2013年